最終更新日:2025年10月19日

2025年 FOS 夏の交流会 in Seattle

2025年 FOS 夏の交流会 in Seattle

2025年7月18日から21日にかけて、米国シアトルにてFOS夏の交流会2025が開催されました。

留学生がキャリアを切り拓くためには、健康や実力といった本人に由来する要素に加え、資金・人脈・情報といった外的な支えが不可欠です。

船井財団は奨学金による資金的支援に加えて、本交流会のような活動を通じ、人脈や情報の共有を促し、日本人留学生にとって必要な基盤を総合的に提供しています。

今年は例年以上に多様な分野や経歴を持つ参加者が集まり、アカデミックな議論にとどまらず、それぞれのキャリアについて率直に語り合う場となりました。

こうした奨学生コミュニティによる相互支援を通じて、船井財団の留学支援は単なる個人への経済的支援にとどまらず、より包括的な支援へと発展しています。

参加者の概要

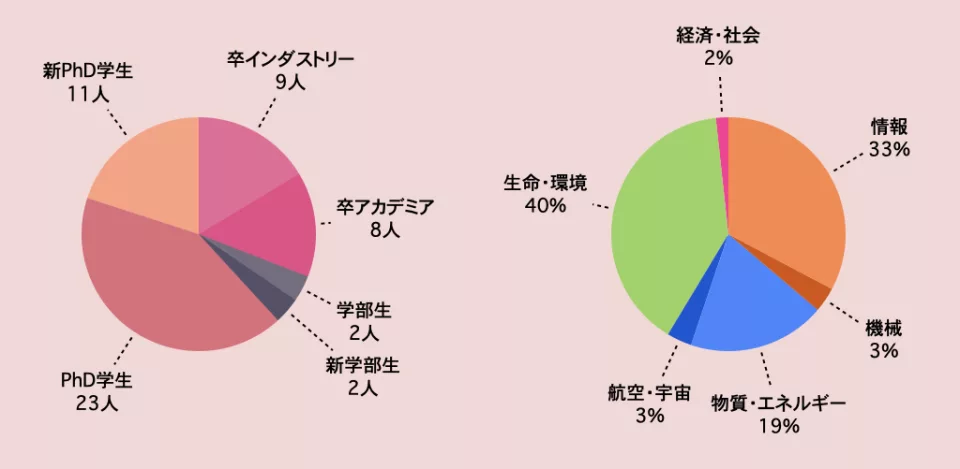

本年度の交流会には現役奨学生・卒業生あわせて55名が参加し、うち卒業生は過去最多の17名(アカデミア8名、インダストリー9名)に達しました。

新たに進学したPhD学生11名と学部生2名、在籍中のPhD学生23名と学部生2名、幅広い層が揃い、世代を超えた交流が可能となりました。

分野別の内訳では、情報系(約3割)、生命・環境系(約4割)、物質・エネルギー系(約2割)、さらに機械、航空・宇宙、経済・社会系など、多様なバックグラウンドを持つ参加者が集いました。

多様な世代や分野が集うことで、様々なキャリアステージの姿を直接見る機会や、自らは想定していなかったキャリアパスを知る機会が提供されました。

また、異分野の参加者にも伝わるように発表を工夫することはプレゼンテーション力の向上につながり、最先端の異分野の知識に触れることで自身の研究や視野を広げる契機ともなりました。

こうした世代と分野の多様性によって、本交流会ならではの大きな相乗効果が生み出されました。

プログラム概要

交流会は以下の3つの柱で構成されました。

アカデミック企画

現役生と卒業生が研究成果や自身のキャリアを発表し、異分野間で活発な質疑応答が交わされました。

発表内容には幅広い分野の基礎研究から応用研究まで含まれました。

キャリア企画

シアトル・ユニオン湖での夕食では、卒業生がアカデミア就職、インダストリー就職、起業、ライフイベントとの両立などのテーマごとに相談に応じました。

市内観光・自由交流

アカデミック企画やキャリア企画以外にも様々な交流の機会が設けられ、色々な話題を通じて人間的な関係が築かれました。

以上、研究・キャリア・交流の3本柱を軸に、4日間にわたり開催されました。

| 日時 | 内容 | 場所 |

|---|---|---|

| 7月18日(金) | ||

| 16:00 | 各自チェックイン | 1F 受付 |

| 19:00-21:00 | 夕食 | 2F Mt. Si & Mt. Baker |

| 7月19日(土) | ||

| 07:00-09:00 | 朝食 | 2F Mt. Rainier + Pre-function Space |

| 09:00-12:00 | 研究発表 午前の部

| 2F Mt. Si & Mt. Baker |

| 12:00-13:00 | 昼食 | 2F Mt. Si & Mt. Baker |

| 13:00-17:00 | 研究発表 午後の部

| 2F Mt. Si & Mt. Baker |

| 19:00-21:30 | ディナークルーズ

| Lake Union Piers |

| 7月20日(日) | ||

| 07:00-09:00 | 朝食 | 2F Mt. Rainier + Pre-function Space |

| 09:00-12:00 | 研究発表 午前の部

| 2F Mt. Si & Mt. Baker |

| 12:00-18:30 | 各自で昼食・自由行動

| 市街地 |

| 18:30-21:00 | 市内レストランにて夕食会 | Wild Ginger |

| 7月21日(月) | ||

| 07:00-09:00 | 朝食 | 2F Mt. Rainier + Pre-function Space |

| 09:00-11:00 | 自由解散・チェックアウト | 1F 受付 |

初日(7月18日・金)

夕刻にホテルで集合し、参加者はチェックイン後に夕食を共にしました。

ここで初めて顔を合わせる参加者も多く、以後の交流の基盤が築かれました。

2日目(7月19日・土)

午前・午後を通じて、現役生と卒業生によるアカデミック企画が行われました。

夜には、シアトル・ユニオン湖でのディナークルーズを兼ねたキャリア相談企画が実施されました。

3日目(7月20日・日)

午前中は卒業生講演が行われ、参加者はインダストリーでの様々なキャリアパスに触れました。午後は各グループに分かれてシアトル市内観光に出かけ、学問やキャリアを離れた自由な交流の時間を過ごしました。夕食会は市内レストランにて行われました。

最終日(7月21日・月)

参加者はチェックアウト後、それぞれ帰路につくほか、引き続き気の知れた奨学生同士で交流を深める参加者もありました。

開催の意義

本交流会には、毎年奨学生1名分の支援に匹敵する予算が投じられていますが、その意義はきわめて明確です。

奨学金が個人の成長と研究活動を直接的に支えるのに対し、交流会は世代と分野を越えたネットワークを構築することを目的としています。

奨学金による支援が支給期間に限定されるのに対し、交流会を通じたコミュニティ形成は年を重ねるごとに蓄積され、持続的な価値を生み出します。

実際に、多様な世代と分野の参加者が交流することで、様々なキャリアパスの共有や研究上の新たな着想、さらには異分野の参加者にも伝わる表現力の向上といった相乗効果が得られています。

本交流会では、異なる分野の専門家との直接的な人的ネットワークの形成に加え、各国・各機関での研究動向やキャリアの実際といった、書籍や論文だけでは得られない一次的な情報の交換も行われています。

こうした人脈・情報の支援は、将来の研究協力や進路選択の重要な基盤となり、参加者の学問的・職業的成長を長期的に後押しします。

結果として、財団の支援効果を一過性に終わらせず、持続的な成果へとつなげています。

アカデミック企画

研究発表では、現役学生と卒業生が多彩なテーマに基づいた最先端の成果を紹介しました。発表は幅広い分野にわたり、それぞれが現在の学術界・産業界で注目される課題に取り組む内容でした。

情報・機械系

生成AIや自然言語処理の新しいモデル設計、プライバシー保護を考慮したデータ解析、暗号技術の改良、ロボティクスにおける自律制御最適化などが発表されました。これらはAI・機械学習の高度化、サイバーセキュリティ、自律制御ロボティクスといったホットトピックに直結し、量子計算の実用化や情報技術利用の倫理的枠組みといった未解決の課題を意識した研究も含まれていました

生命・環境系

タンパク質立体構造や分子機能の解明、医療応用を目指した細胞研究や進化メカニズムの解析、脳神経科学における行動研究などが発表されました。精密医療や複雑な神経回路の理解といったホットトピックに関連する研究も多く、医学と基礎科学の両面に貢献する内容でした。

物質・エネルギー系

次世代電池材料や高効率触媒の開発、ナノスケールでの物性探索や新規材料設計、光エネルギー変換や持続可能エネルギーシステムの構築などが紹介されました。これらは持続可能社会の実現に不可欠な研究分野であり、産業応用を見据えた発表も多く見られました。

航空・宇宙系

宇宙探査ミッション関連の研究、作業支援ロボティクス、資源利用や環境構築に関わる基盤研究などが発表されました。いずれも将来の宇宙開発に向けた課題に取り組むものであり、異分野の参加者にとっても新鮮で刺激的な内容でした。

キャリア企画

交流会2日目の夜には、ユニオン湖(Lake Union)でのディナークルーズを舞台に、夕食を兼ねたキャリア相談企画が行われました。

美しい夜景を眺めながら、現役奨学生は卒業生と自由に語り合い、それぞれのキャリア形成に関する具体的な相談を行うことができました。

今年は過去最多となる17名の卒業生が参加し、アカデミア、産業界、起業といった多彩な経歴を持つ卒業生から直接話を聞ける、非常に貴重な機会となりました。

企画では五つのテーマが設定され、参加者は関心に応じて各テーブルに分かれて議論しました。

キャリア選択とライフステージ

このテーブルでは、PhD取得後の進路の選び方や、結婚・出産といったライフイベントとの両立が取り上げられました。

たとえば、吉永宏佑氏(FOS2016)はMITでPh.D.を取得後、建材分野の国際企業Saint-Gobainに勤務しており、産業界での研究キャリアについて経験を共有しました。

鄭麗嘉氏(FOS2016)はCornell Universityで博士号取得後、Stanford Universityでポスドクとしてタンパク質工学に取り組んでおり、研究を続けながらライフイベントにどう向き合うかを語りました。

また、勝山湧斗氏(FOS2020)はUCLAで博士号を取得後、電池開発を行うTeraWatt Technologyに勤務しながら、授乳支援を行う企業を妻と共同で設立した経験を紹介し、多様なキャリアパスの具体例を示しました。

アカデミアへの就職

このテーブルでは、日本と海外における就職活動の違いや、公募戦略に関する実践的なアドバイスが共有されました。

久門智祐氏(FOS2015)はUniversity of PennsylvaniaでPh.D.を取得後、MITでポスドクとして活躍しており、米国の研究機関でのキャリア形成について語りました。

上原雅俊氏(FOS2017)はCornell Universityで博士号を取得後、現在はAI企業Evolutionary Scaleのリサーチサイエンティストとして勤務しており、アカデミアと産業界をつなぐ視点を提供しました。さらに、小松夏実氏(FOS2017、Rice University卒)や大西基也氏(FOS2019、University of Washington卒、現在愛媛大学准教授)が、それぞれの経験をもとに大学でのキャリア構築に関する具体的な道筋を紹介しました。

PhD課程の過ごし方

このテーブルでは、馬渕祐太氏(FOS2017、Cornell University卒)、大岸誠人氏(FOS2018、Rockefeller University卒)、兼田真周氏(FOS2020、Yale University卒)が、それぞれ現在ポスドクとして研究を継続する中で得た経験を共有し、博士課程の段階でどのようにキャリアの基盤を築くかについて助言しました。

インダストリーへの就職

このテーブルでは、PhD取得者が世界の企業でどのように活躍できるかがテーマとなりました。磯野文香氏(FOS2015)はUC Berkeleyで博士号を取得後、Googleで大規模AIモデル「Gemini」の開発に従事しています。

荒川智洋氏(FOS2015)はPurdue University卒業後、衛星通信系スタートアップLynk Globalで勤務しており、ベンチャー企業での挑戦について語りました。白井有樹氏(FOS2018)はUCLAで博士号を取得後、Mitsubishi Electric Research Laboratoriesでロボティクス研究に携わっており、産業界における研究職の魅力を紹介しました。

さらに古賀樹氏(FOS2020)はUC San Diego卒業後、Appleにてプライバシー保護下のデータ解析に取り組んでおり、最先端の産業研究について言及しました。

起業・個人事業の立ち上げ

このテーブルでは、PhDのバックグラウンドを活かして事業を立ち上げる経験が共有されました。

重本祐樹氏(FOS2013、University of Cambridge卒)は多様な経験を経て現在は株式会社グロービスに勤務しており、キャリアの中で得た知見を基に議論を展開しました。

青木俊介氏(FOS2015、Carnegie Mellon University卒)は国立情報学研究所の助教として勤務する傍ら、完全自動運転を目指すチューリング株式会社を起業した経験を語りました。

さらに苅田譲氏(FOS2015、The Scripps Research Institute卒)はMITでのポスドクを経てNovartisに勤務しており、研究から企業への転身に至るキャリアの道筋を共有しました。

参加者アンケート結果と今後の展望

アンケートの集計によれば、アカデミック企画の満足度は平均 2.85点(3点満点)、キャリア企画は 2.54点、交流会全体の満足度は 2.92点 となりました。いずれも高い水準で、全体として好意的に受け止められたことが分かりますが、さらなる改善への余地も示されました。

アンケートから浮かび上がった改善点としては、研究発表の時間配分や形式の工夫、キャリア企画における「交流」と「相談」のバランス調整、ゲスト講演の要不要や内容選定の再検討、交流会全体のスケジュールに余裕を持たせ、非公式交流の時間を確保すること、が挙げられます。また、卒業生参加の拡大がネットワーク形成に大きく寄与していることから、今後も各年度から幅広く卒業生を招く仕組みを整えていくことが望まれます。さらに、次回開催地の候補として最も多くの支持を集めたサンディエゴを中心に検討を進めることが適切と考えられます。

最後に、本交流会の企画・運営を担ってくださった事務局の皆様(益田隆司副理事長、橋本雅伸業務執行理事、近藤幹子様、斉藤慶子様)、幹事の皆様(長谷川公大さん(FOS2022)、大島知子さん(FOS2023)、大古一聡さん(FOS2024)、藤田創さん(FOS2022)、青木俊樹さん(FOS2023)、川手里桜さん(FOS2024)、中島悠翔さん(FOS2024)、安室美陽さん(FOS2024)に心より御礼申し上げます。幹事の皆様の献身的な準備と当日の円滑な運営によって、今年も交流会は大きな成果を収めることができました。